Honeymoon

‚There’s only 24 hours in a day / And half of those you lay awake / With thoughts of murder and carnage‘

– 24

Man muss nicht immer alles für bare Münze nehmen, was vorne draufsteht. Wie hirnrissig wäre es denn auch bitte, zu glauben, mit ‚Honeymoon‘ bräche für Lana Del Rey und ihre devote Gefolgschaft nun eine Ära des Zuckerbäckerei an? Nein, Flitterwochen mit Lana Del Rey sind keine gelöste Zeit, kein Seelenbalsam, erst recht keine rosige, spaliergesäumte Einfahrt in den Hafen der Liebe mit permanentem Sonnenuntergang. Pah! Dafür hat das mit dem Gegenteil außerdem bislang viel zu gut funktioniert.

Was man außerdem nicht muss: Angst haben, wenn Vorab-Tracks irgendwie nicht den gewünschten Stimulus in sich tragen. Lose ausgesondert irgendwie saft- und kraftlos, ergibt bei ‚Honeymoon‘ im Album-Verbund nicht nur plötzlich alles Sinn, sondern rührt noch dazu ungemein an – auch und gerade ohne den instrumentalen Unterbau, an den man sich – Dan Auerbach sei Dank – auf dem erst letztes Jahr erschienenen ‚Ultraviolence‘ gewöhnen durfte. Das valiumgeschwängerte, entrückte Säuseln, die schmollmündigen Trailerpark-Elegien der Del Rey rücken auf ‚Honeymoon‘ ins Spotlight wie nie zuvor, liegen praktisch bloß. Alles Begleitende verklumpt in narkotischem Pochen gefühlt meilenweit untertage, wobei sich nur selten eine Schliere löst, um als vollmundige Klangspur an die Oberfläche zu steigen. Den Raum dazwischen füllt ein Orbit endloser Melancholie.

Doch statt dass dadurch die Vokaldarbietung trockengelegt würde, gewinnt Del Reys verheulter Vortrag gefühlte Tonnen an Tragik hinzu und das Kopfkino läuft über. Schwüle Nächte, heiße Tränen und kranke Seelen treffen auf zirpende Grillen, eine Kastagnette flattert vorüber, doch die Show ist ganz allein ihre – und die derer, die sie mit hineinzieht, wohl einfach, um sie mal erwähnt zu haben: Wieder einmal sind die Stücke gespickt mit mal mehr, mal weniger offenkundigen popkulturellen Referenzen von Billie Holiday und Hotel California über Major Tom bis hin zur Sugarhill Gang; im Interlude ‚Burnt Norton‘ rezitiert die Del Rey T.S. Eliot und klingt dabei wie eine sprechende kalifornische Luftspiegelung in all ihrer ätherischen Schwere.

Alleingelassen auf weiter Flur setzt der Suizidalpop-Singsang eine ungeahnte, schauerlich endgültige Inbrunst frei. Da verleitet auch ein ausgebremster Hip-Hop-Beat wie in ‚Freak‘ schon mal zu Hochgefühlen, reimt sich „cacciatore“ auf „ciao amore“, „limousine“ auf „soft ice cream“ (‚Salvatore‘). Im Nu wallt eine jede x-beliebige lautmalerische Anwandlung zu umjubelbarer Anmut auf, und ehe man sich versieht, liegt man der Diva auch schon zu Füßen in dieser Freak-Show der Sinnlichkeiten, high at the beach, den Kopf derart verdreht, dass selbst aus der harmlosesten Zeile der schwere Duft des Anrüchigen emporsteigt – und der gebrochenste Seufzer als dumpf widerhallender Lustschrei durch die Wirbelsäule fährt.

Und als ob all das noch nicht genug des schalen Glamours wäre, tut Lana Del Rey ganz am Ende wieder das, wovon sie schon immer schlecht lassen konnte: Nina Simone covern. Diesmal: ‚Don’t Let Me Be Misunderstood‘. Doch auch diesem Klassiker macht die mittlerweile 30-Jährige alle Ehre. Ein kleiner Schlenker für die Album-Dramaturgie, ein großer in Richtung Unvergänglichkeit? Von so nahe wie auf ‚Honeymoon‘ hauchte einem Lana jedenfalls noch nie ins Ohr – aber war sie jemals so unerreichbar wie just in dieser diskographischen Sekunde? Die Antwort: Nein. Und wie zur Bekräftigung all dessen heißt es im großartig abgewrackten ‚The Blackest Day‘:

‚Because I’m going deeper and deeper / Harder and harder / Getting darker and darker / Looking for love / In all the wrong places / Oh my god.‘

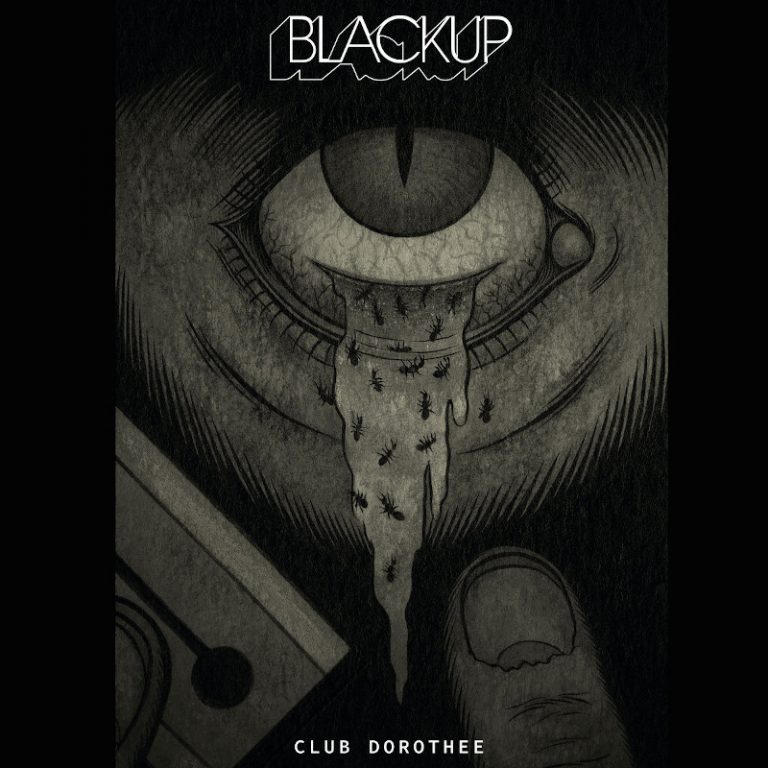

Keinen Deut zu theatralisch, um diesem Album ein Gesicht zu geben. Seien wir ganz ehrlich: Unter solchen Umständen wartet man doch gerne und geduldig auf das erste halbwegs gelungene Cover-Artwork.