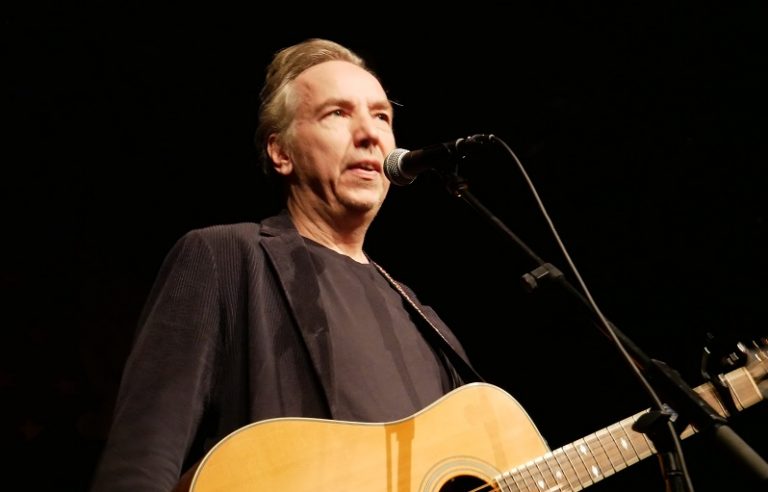

ME & REAS – „Flucht ins DIY“

Das neue Album „Bittersweet“ ist eure erste Veröffentlichung auf Vinyl. Gerade in einer Zeit, in der es für kleine Labels immer noch schwieriger wird – wie kam das?

Wenn ich überlege, wie oft ich in den letzten Jahren CDs gekauft habe, ist die Antwort: kein Mal. Falls überhaupt, dann von lokalen Bands auf Konzerten. Stattdessen habe ich aber Vinyl gekauft. Das war für uns ein Indiz dafür, dass CDs nicht mehr so gut gehen. Bei der letzten Tour wurden wir am Merch gefragt, ob wir kein Vinyl hätten. Wir haben gemeinsam mit dem Label entschieden, was wir machen können und wussten aber um die Problematik der extrem langen Vorlaufzeit. Wegen Corona hatten wir das Album aber eh verschoben – die Aufnahme war schon im Juli 2020, es erscheint jetzt im März 2022, daher war die lange Vorlaufzeit nicht ganz so dramatisch. Aber eigentlich kam das aus dem rein emotionalen Grund, dass ich persönlich Vinyl viel geiler finde als CDs.

Bedeutet das auch, dass ihr nach wie vor an das Format „Platte/Album“ glaubt?

Mittlerweile muss man weggehen von dem Glauben, es reicht, alle zwei Jahre ein Album zu produzieren. Für die ganzen Streamingplattformen braucht man eine andere Releasefrequenz. Wir haben jetzt auf der B-Seite Songs, die wir schon auf diversen EPs veröffentlicht hatten. So kann ich mir das auch in Zukunft vorstellen: Eine Mischung aus Singles und EPs, die dann zu einem Album zusammengefasst werden, wo auch neue Songs mit darauf sind. Dadurch nimmt man sich auch den Stress, in Albenzyklen zu denken. Wenn wir Bock haben, einen Song rauszubringen, der speziell klingt, kann man das umso leichter machen.

Plant ihr das Album auch live so getrennt zu spielen, z. B. als Unplugged-Set und normales Konzert?

Das ist tatsächlich eine Überlegung. Wir hatten mittlerweile vier oder fünf Gigs, wo wir die Mischung dabei hatten. Es war schwierig, ein Set zu bauen, welches beide Parts beinhaltet. Bei drei, vier ruhigen Songs nacheinander merkt man schon, dass wir da die Energie rausgezogen haben. Von daher überlegen wir tatsächlich, wie wir das umsetzen können. Eine Möglichkeit wäre, unsere eigene Vorband zu sein und danach ins Hauptprogramm zu starten, wo es lauter wird.

Ich hoffe, die Vorband wird dann gut bezahlt …

Euer Album enthält gleich mehrere Kollaborationen (Shoreline, Austin Lucas, Matze Rossi) – wie ist das entstanden?

Unser und v. a. mein Wunsch war, mit Features zu arbeiten – gerade im Gesangsbereich, das war schon immer mein Traum. Ich finde es total spannend, wenn auf einem Album stimmlich etwas anderes passiert, das gefällt mir total gut. Das war der ausschlaggebende Grund. Wir haben überlegt, wen wir nehmen könnten. Die Musik kannte ich von allen – aber die Leute dahinter nicht, obwohl Matze Rossi nicht weit weg von uns wohnt. Er war aber einer der Ersten, den ich dabei haben wollte, genau wie Austin Lucas. Shoreline kommt aus dem Kosmos unseres Labels. Wenn man sich durch deren Portfolio so durchhört – ich habe mich sofort in einige Songs verliebt und auch die Message, die sie haben, ist supergut. Im Endeffekt hat sich die Zusammenarbeit fast von alleine aufgestellt, total unkompliziert.

Durch die Pandemie haben viele gezwungenermaßen begonnen innezuhalten und sich selbst zu reflektieren. Findest du das eine positive Entwicklung?

Ich bin da zweigeteilt. Für mich war es schon ganz gut, dem Stress zu entkommen, den wir uns wieder angetan hätten. Eigentlich wollten wir im März 2020 ins Studio und im Mai schon veröffentlichen, dann die Tour spielen, alles ganz krass durchgetaktet. Durch den Stillstand hatte ich dann auch mal Zeit zu reflektieren. Dadurch ist dann auch die B-Seite entstanden. Ich habe schon das Gefühl, dass durch Corona überhaupt sehr viele nachdenkliche, melancholische Songs entstanden sind, weil das so viel thematisiert wurde – von daher ist es echt gut, wenn es jetzt wieder losgeht.

Was waren die Gründe, dass ihr nach dem Gewinn des Radio Energy Newcomer Contests doch eher wieder gebremst und euch neu ausgerichtet habt?

Es war nicht so, dass wir freiwillig auf die Bremse getreten sind, das war alles etwas unglücklich. Der Gewinn war ein Plattenvertrag bei einem nicht näher beschriebenen Label. 2014 ging es dann los mit der Arbeit an neuen Songs und Gesprächen mit verschiedenen Labels. Alle Großen waren damals interessiert und ich wurde ein Jahr lang herumgeschickt und sollte mit Produzent*innen aus Deutschland und ganz Europa Songs schreiben. Das hat dazu geführt, dass man in eine gewisse Richtung geschoben wurde, die auch immer mainstreamiger wurde. 2015 kam es dann zum Vertragsabschluss. Das lief dann ein halbes Jahr, hat aber nicht wirklich funktioniert. Die Erwartungshaltung an uns war eine andere als das, was wir in uns gesehen haben, gerade im Bereich der Musik: tanzbarer, radiotauglicher … Da habe ich mich selbst irgendwann nicht mehr wiedergefunden – das hat das Label auch gemerkt. Letztlich kam es zu einer Trennung: Die war nicht schlimm, nicht böse – aber eben auch nicht freundschaftlich.

War das auch eine Entscheidung, der eigenen Leidenschaft zu folgen?

Dennoch waren die ganzen Songs da aus den eineinhalb Jahren und wir haben die Flucht ins DIY gesucht. Aber sicherlich mit Material, welches dafür eigentlich nicht gepasst hat. Im Nachhinein waren es schon verschenkte Jahre, in denen wir aber extrem viel gelernt haben. Herausgezogen habe ich eine gewisse Abneigung gegen die große Musikindustrie, das hat mir schon die Augen geöffnet, wie es da so läuft. Genauso habe ich aber Leute getroffen, die ich immer noch mag und sehr schätze. Für die Band waren es keine guten Jahre, aber für die Entwicklung war es schon wichtig. Wir sind jetzt da, wo wir 2014 hätten sein wollen. Da hat es eben eine Pandemie gebraucht und viele Niederschläge, dass wir uns da gefunden haben.

Fühlt ihr euch als Band jetzt angekommen?

Es hat uns schon extrem zusammengeschweißt: All die Diskussionen, die wir in der Band nächtelang darüber geführt haben, ob wir das machen wollen. Die Ochsentouren, die wir gespielt haben – für 30 Leute nach Rostock fahren – das sind alles Erlebnisse, die uns weitergebracht haben. Aber es tut mir auch weh, dass es so lang gedauert hat. Wir hätten durchaus auch vier, fünf Jahre früher den Weg einschlagen können, den wir jetzt eingeschlagen haben. Das ist manchmal schon bitter und ich versuche das in Songs zu verarbeiten, aber so wirklich verdaut habe ich manche Phasen immer noch nicht. Weil jeder Tag zwischen Himmel und Hölle war: ganz krass nach oben oder nach unten.

„Bittersweet“ beinhaltet ja schon den Widerspruch zwischen Melancholie und Euphorie. Welche Stimmung ist für dich beim Komponieren ausschlaggebend?

Ich trag da eine ganz schlimme Grundmelancholie mit mir herum. Der Song „Recommendation“ ist auch genau dieses Thema: Einerseits hemmt mich diese Melancholie total, zieht mich runter, führt aber andererseits eben auch zu extrem viel Euphorie. Manchmal fühle ich die Höhen extremer als andere und bei den Tiefen ist das genauso. Ich versuche beides in Songs und vor allem in Arrangements zu verarbeiten. Wir haben ja oft Songs, wo die Arrangements total euphorisch klingen, aber die Texte total gegenteilig sind. Wenn man im Proberaum mit seinen besten Freunden steht, kommt schnell eine Euphorie auf – so entstehen dann Arrangements, die sehr outgoing klingen und zu Hause im stillen Kämmerchen wird an einem Text geschrieben, der das komplette Gegenteil ist.

Findest du es besser, diese beiden Pole auszuleben?

Ich weiß nicht, wie es anders ist. Manchmal finde ich es schon echt lächerlich, wie mich Sachen runterziehen oder beeinflussen. Wenn ich einen traurigen Song höre und gerade in der U-Bahn zum nächsten Termin fahre, weiß ich schon, dass der schwierig wird. Damit habe ich lange gerungen. In „Best Regards“ habe ich darüber gesungen, dass ich genau das jahrelang verflucht habe. Aber eigentlich ist es doch ganz cool, das jetzt zu nutzen und daraus Musik zu machen.

Ist es dir wichtig, auch Songs zu haben, die einfach ein gutes Gefühl transportieren?

Bei „All That Bad“ war es mir extrem wichtig, nach dem ganzen Frustrationsgeschreibe noch ein Ende zu haben, das versöhnlich ist. Eigentlich versuche ich das bei jedem Song. Auch für mich selbst denke ich da oft darüber nach: Was stört mich gerade und was finde ich scheiße – was ist gerade der Grund und der Antrieb, das zu schreiben? Dann schau ich mich so um und denk mir, ich habe es gar nicht so schlecht. Manchmal muss ich mir das einreden, aber wenn ich mir das einrede, wird es manchmal wahr und indem ich darüber singe, wird es auch wahr, sozusagen als selbsterfüllende Prophezeiung.

„Während Corona muss man sich das schon mal gerade lügen.“

Durch den Klang deiner Stimme wirst du oft in einem Atemzug mit z. B. Frank Turner genannt. Empfindest du das als anstrengend?

Frank Turner ist ja kein schlechter Vergleich. Es wurde öfter schon kritisiert, dass das, was ich mache, zu generisch, zu austauschbar und glatt wäre. Das hat mir auch lange zu denken gegeben. Mittlerweile mache ich die Musik, die aus mir rauskommt und stresse mich nicht damit, wenn Leute das in Schubladen stecken müssen. Schubladen sind wichtig für die Einordnung von Acts, die man noch nicht kennt. Wir werden oftmals als Indie-Folk beschrieben – was ich selber nie gesagt hätte.

Warum habt ihr ausgerechnet „The Journey“ für die Platte neu eingespielt?

Die ursprüngliche Aufnahme aus 2013 stammte aus meinem WG-Zimmer, ziemlich zusammen gestümpert unter prekärsten Bedingungen. Nur mein Pianist und ich – wir haben dann sogar Sachen eingespielt, die wir gar nicht spielen konnten, wie z. B. Schlagzeug. Den Song haben wir direkt so auf die Platte gehauen. Der hat sich dann zu einem Fan-Favoriten entwickelt und wir haben ihn bei jedem Gig gespielt. Mir ist die Vorstellung immer total schwergefallen: Wir spielen gerade diesen Song, das Publikum hört den, findet genau den Song cool und geht danach vielleicht auf Spotify und findet die alte Version, welche scheiße klingt. An deren Stelle würde ich den Song scheiße finden – was man sich eben so einredet als Musiker… Deshalb fand ich es extrem wichtig, dass wir den noch mal neu aufnehmen.

Möchtest du mehr der alten Sachen noch mal neu aufnehmen?

Grundsätzlich hätte ich da schon Bock drauf, gerade weil ich die ersten Sachen alle selbst ohne Mastering oder großartiges Mixing aufgenommen habe. Damals war das vollkommen legitim, da ich niemals gedacht hätte, dass es ein Projekt würde, wo man sich überhaupt solche Gedanken machen muss.

Ursprünglich gestartet bis du ja als Soloprojekt mit vielen Gästen. Was ist als Band einfach schöner?

Nicht mehr alleine zu sein – egal ob man probt, zu einem Gig fährt oder im Studio steht. Das war für mich das nervigste – gerade bei weiteren Strecken. Man sitzt drei, vier Stunden alleine im Auto, kommt alleine zum Club, hat Soundcheck, dann wartet man wieder alleine. Andererseits war man viel freier – jetzt ist es manchmal schon schwierig, Probetermine zu organisieren bei fünf Leuten, die einen Beruf, Beziehungen und ein Privatleben haben.

Fotocredit: Benjamin Baumann